为促进行业交流进步,便于行业同侪互学互促,推动中国环境产业转型升级。E20环境产业圈层特推出《水务行业优秀案例汇编》,汇集了近150例案例,涉及村镇污水治理、工业废水治理、工业园区废水治理、水环境治理、市政污水管网、再生水回用、污泥处理处置等领域。

项目名称:小清河流域顺正河(襄阳高新段)水污染治理与水生态修复工程EPC项目

推荐单位:重庆吉江环保产业集团有限公司

参与环节:总包

项目所在地:湖北省襄阳市襄州区

项目概况

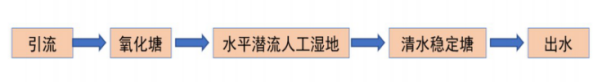

在顺正河下游左右两岸,分别建设人工防护林灌带和生态多孔砖护坡(含草带),护坡建设长度共计1433m,建设面积共计1.15万平方米。采用氧化塘+人工湿地+清水稳定塘技术,对顺正河水体进行净化处理,设计处理水量10000立方米/天。共计建设氧化塘3824平方米、表面流人工湿地 2546 平方米、水平潜流人工湿地 33758 平方米、清水稳定塘 6190 平方米。

示范意义

生态修复示范:创新性地采用氧化塘 + 人工湿地 + 清水稳定塘技术净化水体,搭配人工防护林灌带和生态多孔砖护坡(含草带)建设,为河流生态修复提供了完整且可复制的技术与工程模式,为其他地区河流治理树立标杆。

资源利用示范:合理利用河道周边空间,建设不同类型的净化设施,实现污水净化和水资源循环利用,示范了如何在有限空间内高效利用资源进行生态治理。

项目亮点介绍

(1)实施效果

水质显著改善:凭借每天10000立方米的处理水量,通过氧化塘、人工湿地和清水稳定塘的协同作用,有效去除顺正河水中的污染物,使水质得到明显提升,达到预期净化标准。

河岸稳定美化:1433米长、1.15万平方米的生态多孔砖护坡(含草带)和人工防护林灌带建设,稳固河岸,防止水土流失,同时美化河岸景观,提升周边环境品质。

(2)社会效益

改善周边居民生活环境,减少水环境污染隐患。提供就业岗位,带动相关产业发展。增强居民环保意识,促进公众参与生态保护,提升区域居民生活满意度和幸福感。

(3)生态效益

水生态恢复:净化后的河水为水生生物提供良好生存环境,促进水生态系统恢复,增加生物多样性。

生态屏障构建:人工防护林灌带和护坡草带,有效涵养水源、调节气候,构建起区域生态屏障,提升生态系统稳定性。

项目技术工艺/装备简介

(1)技术工艺/装备名称

稳定塘及其组合工艺、水平潜流人工湿地。

(2)工艺/装备原理

河道进入生态氧化塘中,利用氧化塘中水生态系统去除污水中的一部分营养元素。随后污水经布水沟均匀的从底部向上流过垂直潜流人工湿地,利用湿地中的基质、微生物植物的综合作用进行净化,并充分利用垂直流湿地好氧缺氧交替条件提高有机物的分解效率和氨氮的硝化和反硝化能力。经过湿地系统处理后的污水自流进入清水稳定塘,通过稳定塘中多条食物链的物质迁移、转化和能量的逐渐传递、转化,将进入塘中污水的有机污染物进步降解和转化,最终达标排放。

(3)工艺/装备特点

①能充分利用地形,结构简单,建设费用低。

采用污水处理稳定塘系统,可以利用荒废的坑洼地段,结构简单施工周期短。投资约为相同规模常规污水处理终端的1/5-1/3。

②可实现污水资源化和污水回收及再用,实现水循环,既节省了水资源,又获得了经济收益。处理后的污水,可用于农业灌溉,也可在处理后的污水中进行水生植物和水产的养殖。

③处理能耗低,运行维护方便,成本低。

利用风能自然曝气充氧,塘中无需复杂的机械设备和装置,从而达到节省电能降低处理能耗的目的。其运行费用仅为常规污水处理终端的1/5-1/3。

④美化环境,形成生态景观。

将净化后的污水引入人工湖中,用作景观和游览的水源。

污泥产量少。

该工艺仅为活性污泥法所产生污泥量的1/10,甚至可以实现污泥等零排放。

能承受污水水量大范围的波动,其适应能力和抗冲击和能力强。

不同于活性污泥法工艺,该工艺不仅可以处理高浓度有机物水,亦可以处理低浓度污水。

(4)应用工业领域

河道治理。

(5)工艺/装备流程图

(6)项目部分案列照片

编辑:黄延丽

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 13521061126