时间: 2025-09-17 16:54

来源: 中国水网

作者: 王洪臣

8月29日,在“2025上海水业热点论坛”上,中国人民大学教授/博士生导师、中国人民大学低碳水环境技术研究中心主任王洪臣分享了他对水处理技术创新的底层逻辑的看法。

王洪臣

当前,行业各层面普遍面临发展困惑,无论是教育、设备制造还是运营管理领域均如此。有关部门在制定“十五五”规划时也感到迷茫。然而,正是在这种普遍困惑的背景下,各种新模式、新思路不断涌现,新技术层出不穷,技术创新呈现空前活跃的态势。

王洪臣表示,近一个月以来,他参加了多场以凝练新技术、探索新突破、优化短流程为主题的头脑风暴会议。这些会议规模虽小却讨论激烈。当下,环保行业应当认识到,困惑往往孕育着创新的春天。过去那种依靠外延式扩张、几乎无需技术投入即可盈利的时代已经结束,其发展模式与技术创新关联甚微。因此,环保行业更应沉下心来,聚焦真正的技术创新,致力提升产品质量,推动技术进步。

01. 找到技术创新的底层逻辑

在当前经济环境下,资金约束日益增强,更要求我们通过技术手段实现节能降耗与成本控制。正是基于这一背景,王洪臣此次旨在跳出具体事务的讨论,从更根本的层面谈谈对水处理技术创新的理解——即水处理技术创新的“底层逻辑”。这一逻辑不仅适用于水处理领域,也普遍存在于各行各业。若不能厘清底层逻辑,则容易陷入盲目;而一旦领悟,发展方向便将豁然开朗。

以自然科学为例,其底层逻辑建立在物理、化学、生物等母学科之上。牛顿三大定律是物理学底层逻辑。在该理论提出之前,人们无法解释苹果为何下落、风雨何以形成,而定律一旦确立,万物运行规律顿时清晰。化学亦然,门捷列夫的元素周期表揭示出物质之间的内在联系,使纷繁复杂的化学现象变得有章可循。生物学则在达尔文提出进化论后,展现出物种演化的清晰规律。

可见,自然科学的底层逻辑是明确而有力的。那么,技术进步的底层逻辑又是什么?

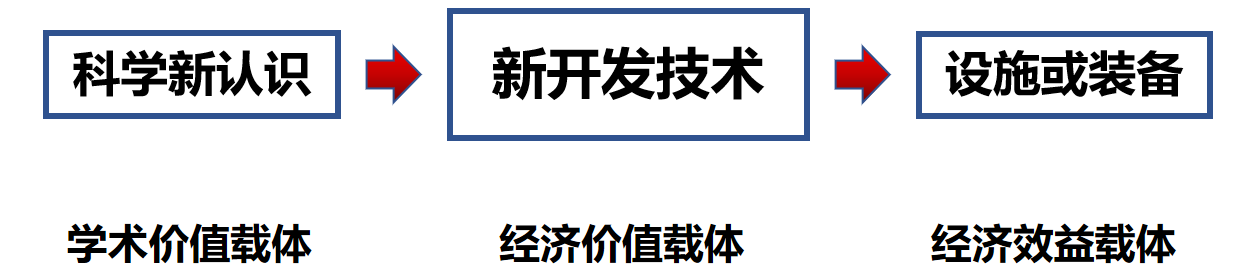

要认识技术进步的底层逻辑,王洪臣认为需从三个方面进行思考:科学、技术与工程之间的关系。科学是人类对现象的认识,而技术是人类在劳动中形成的方法,作为一种认知与方法体系,本身是虚拟的,它源于科学,但必须通过物化——如转化为设备、产品或具体设施,产生经济效益,才能具有价值。

王洪臣分析,水处理工艺是为实现水处理目标将若干具有特定功能的技术单元组合起来的流程。真正的水处理工艺技术创新必须符合三个条件:

1、水处理工艺创新必须嵌入新元素

为技术赋予价值必须依靠科学。技术进步的本质,在于将对自然的新认知(如新机制、新算法、新流程)嵌入到技术体系中,物化为设备或工程设施,这才叫技术进步。正因为技术具有“虚拟”的特性,才需通过专利与知识产权予以保护。评估一项技术是否具有创新性,关键在于判断其是否引入了新的科学认知或方法原理。若缺乏此类内核,仅靠商业包装,则难以称为真正的技术进步。

2、水处理工艺创新必须历经全过程试验

技术创新的过程须经历三个必要阶段:小试、中试与生产性试验。

小试在实验室中进行,旨在深入探索现象、规律与本质,是技术可行性的基础验证。若一项技术跳过该阶段,直接进入中试,则该技术往往难以具备真正的突破性。

中试的核心目标,是评估技术的经济技术合理性,如能耗、药耗与物耗等关键指标,且必须使用真实水质原料、在接近实际应用的规模下进行。然而目前许多中试未能满足规模要求,导致无法准确测算经济指标,大大降低了其参考价值。例如做曝气中试,由于水的深度与曝气效率高度相关,在规模不足的情况下,中试为满足水深,实验池就变成一根“柱子”,难以考察出技术的经济指标。

生产性试验则重点考察技术的稳定性与鲁棒性,即考察技术在真实运行环境中的适应能力,能否抵抗小试与中试中无法遇到的偶发性因素的干扰。当前不少国家重大科研计划要求做成示范性工程,但示范性工程仅侧重于技术验证,却忽视了对工艺稳定性的充分评估,这是远远不够的。这三个阶段缺一不可,共同构成技术成熟化的必由之路。

3、水处理工艺创新必须经历效能评估

王洪臣表示,工艺效能包括效果与效率。在技术研发过程中需辩证看待“效果”与“效率”的关系,二者往往“摁下葫芦起了瓢”,效果提升的同时会伴随效率的降低。例如在水处理领域,符合各类标准的出色的出水水质通常意味着较高的能耗、成本或占地面积。若一项技术宣称同时实现效果好、占地小、投资低、能耗少,则其背后往往蕴含着具有突破性的新认知与技术原理。否则便可能违背基本底层逻辑,难以自洽。

02.污水生物处理工艺创新的底层逻辑

1、污水生物处理工艺创新要关注MRS综合平衡

污水生物处理工艺是污水处理过程中对抗负荷冲击的主力,最近生物技术创新如雨后春笋般涌现。污水生物处理工艺创新要关注MRS综合平衡,MRS即Mixing(混合)、Reaction(反应)、Separation(分离)。

王洪臣谈到,污水生物处理技术的创新始终围绕“混合-反应-分离”三个基本环节展开,然而往往难以兼顾,容易顾此失彼。例如,好氧颗粒污泥和生物膜技术强化了分离效果,但常伴随反应速率下降,即使通过控制污泥颗粒的大小,提高了反应速率,但也会造成混合效果变差,传质能力减弱的问题,无法通过小试与中试。

他感慨,虽然这对污水处理行业而言非常遗憾,但这也是活性污泥法的魅力所在——虽然已应用百年,但活性污泥法却因其与污染物在曝气池强烈的混合反应,形成了强大的抗冲击负荷能力,而被人沿用至今。

当前,在技术创新过程中,行业往往因颗粒污泥粒径过小而寻求改进,试图推动其向好氧颗粒污泥方向发展,从而实现固液分离。然而,这一过程仍面临诸多困难,实现稳定的颗粒化过程具有较高挑战性。因此,研究者开始探索基于微生物团聚化的中间路径,实现固液分离。

需要明确的是,分离作为水处理的核心环节之一,早已在膜生物反应器(MBR)中得到有效解决。但膜生物反应器存在能耗较高等问题,因此,当前的研究重点转向开发无需依赖超滤膜技术的替代性分离方案。近年来,多种短流程处理技术迅速发展,不断涌现新的分离方法。但王洪臣提醒道,悬浮态工艺与混合态工艺一直在“反应-混合-分离”三个环节中“摁下葫芦起了瓢”,所以在解决分离问题的同时,不能忽视混合环节。

2、菌群性能平衡

在降解有机物过程中,菌群的稳定性与降解效率往往难以兼顾。活性污泥法因其污泥絮体较小,具备较强的混合性能;然而,随着污泥颗粒增大,混合性能将显著下降。此外,该方法以高浓度土著菌群为主,虽然其稳定性较高,但功能选择性较差,即降解特定污染物的能力有限。值得注意的是,活性污泥系统一旦稳定运行,便极难破坏其稳定性。尽管目前已开发出多种高效功能菌群以提高降解效率,却往往面临“顾此失彼”的困境:效率提升的同时,系统稳定性必然下降。

3、单元与流程

王洪臣表示,在污水生物处理工艺的创新与优化进程中,各处理流程必须明确分工、各司其职,才能实现系统整体效能的最大化。只有各个环节精准配合、协同创新,才能构建高效、节能且可持续的污水处理系统。

王洪臣总结,真正的创新是既要、又要、还要,既要效果好,又要效率高,还要碳排放低。这虽然很难,但污水处理行业仍需以此为方向不断前进。

编辑: 赵凡