为促进行业交流进步,便于行业同侪互学互促,推动中国环境产业转型升级。E20环境产业圈层特推出《水务行业优秀案例汇编》,汇集了近150例案例,涉及村镇污水治理、工业废水治理、工业园区废水治理、水环境治理、市政污水管网、再生水回用、污泥处理处置等领域。

项目名称:建平县南滨河、北滨河污水主管网修复工程

推荐单位:深圳市博铭维技术股份有限公司/深圳科通工程技术有限公司

参与环节:工程总包

项目所在地:辽宁省、朝阳市、建平县

项目概况

对建平县北滨河路污水管线管径DN800-2200约4.9公里以及南滨河污水路线管径DN800-1000约7.1公里的污水管网进行非开挖修复,包括气囊管堵安装及拆除、管道预处理、管道检测、管内树根、异物切除及清理、紫外光固化修复、不锈钢双胀环修复。

示范意义

(1)提升城镇污水收集与处理效率

该项目通过修复南滨河、北滨河污水主管网,大幅提升了建平县城镇污水收集与处理效率。修复后的管网能够更有效地收集沿线城镇居民排放的污水,并将其顺利输送至城市污水处理厂进行处理,从而减少了污水直排现象,保护了当地的水环境。

(2)推动城市基础设施升级

污水主管网作为城市基础设施的重要组成部分,其修复与升级对于提升城市整体形象和居民生活质量具有重要意义。该项目的实施不仅解决了污水排放问题,还推动了城市基础设施的升级与完善,为建平县的长远发展奠定了坚实基础。

(3)引领环保理念与实践结合

该项目在修复污水主管网的同时,也积极践行了环保理念。通过采用先进的修复技术和方法,如整段紫外光固化、不锈钢双胀环等,有效降低了修复过程中对环境的二次污染。这一做法不仅体现了环保理念与实践的结合,也为其他类似项目的实施提供了有益借鉴。

项目亮点介绍

(1)实施效果

建平县南、北滨河污水主管网修复工程显著提升了设施。项目以1628.7万元中标,解决了污水排放问题,提升了处理效率,改善了水环境和生态环境。

工程增强了管网工程增强了管网输送能力,减少了泄漏风险,提升了城市基础设施的可靠性和安全性。建平县其他基础设施改造提供了经验。

(2)社会效益

该工程显著提升了城市污水处理能力,有效解决了污水排放不畅和渗漏问题,改善了周边生态环境,减少了对河流的污染。增强了城市基础设施的功能性和可靠性,提升了居民的生活质量,促进了城市的可持续发展和社会和谐。

(3)生态效益

工程提升了污水收集和处理效率,修复了滨河污水主管网,减少了泄漏和污染,改善了居民生活环境,保护了自然水体和生物多样性。

工程采用非开挖修复技术,如紫外光固化和不锈钢双胀环,这些技术施工快速、影响小、环境破坏小,降低了对生态环境的影响,提升了修复效率和质量,确保污水管网长期稳定运行。

该工程促进了城市生态文明建设,改善了污水收集和处理,减少了环境污染,提升了环境质量,并为其他城市提供了经验,推动了污水管网修复和生态治理。

项目技术工艺/装备简介

(1)技术工艺/装备名称

1)紫外光固化修复法

2)不锈钢双胀环修复法

(2)工艺/装备原理

1)紫外光固化修复法技术原理

紫外光固化修复法技术原理是将玻璃纤维编织成的软管注脂或浸渍光固化树脂,然后将其拉入原有管道内充气扩张紧贴原有管道内壁,以原有管道为外膜、软管内膜为内膜,在紫外光的作用下使树脂固化,形成具有一定强度的复合内衬管,从而达到管道整体修复的目的。

紫外光固化修复技术具有不产生废水、不污染环境、固化速度快、整个过程可视、便于质量控制、安全性高等优点,适用于圆形、椭圆、矩形等不同形状管道,以及DN200至DN2400等不同管径的管道修复。

2)不锈钢双胀环修复法技术原理

不锈钢双胀环修复法技术原理主要基于不锈钢材料的特性和环状橡胶止水密封带的使用。

该技术是一种管道非开挖局部套环修复方法,适用于管道错口缺陷(错位小于20厘米)、破裂、渗漏的修复。其主要材料为环状橡胶止水密封带与不锈钢套环。在管道接口或局部损坏部位安装橡胶双胀环,橡胶带就位后用两到三道不锈钢胀环固定,达到止水目的。

不锈钢双胀环由两个相互套合的环形组件构成,分别为内胀环和外胀环。内胀环与管道连接处形成一定的压力,而外胀环则与法兰连接,形成密封。当管道温度发生变化时,不锈钢双胀环会随之发生热胀冷缩,从而保持管道连接处的密封性。同时,不锈钢材料具有良好的耐高温性能和耐腐蚀性能,能够在高温环境和腐蚀性介质中长期使用。

在使用不锈钢双胀环修复管道时,应先进行钻孔注浆,对管道及检查井外土体进行注浆加固,形成隔水帷幕防止渗漏,固化管道和检查井周围土体,填充因水土流失造成的空洞,增加地基承载力和变形模量。修复完成后,通常还会进行CCTV机器人摄像检测,确保施工质量。

(3)工艺/装备特点

1)紫外光固化修复法技术特点

①施工影响小

紫外光固化修复法是一种非开挖内衬修复技术,无需开挖工作坑,因此对交通、环境以及周边设施的影响较小。这一特点使得该技术特别适用于不允许开挖或开挖成本过大的管道修复场景。

②施工可控性好,工期短

紫外光固化修复法的施工过程可控性好,工期相对较短。固化全程可通过CCTV进行监控,确保施工质量和安全。拉入及固化过程通常只需3至4小时即可完成,大大提高了修复效率。

③节约能源,安全度高

采用紫外线固化方式,能源需求较低。施工现场无需使用水或蒸汽进行固化,因此不产生有毒气体或其他有害物,具有较高的安全性。

④内衬管性能优越

紫外光固化修复法形成的内衬管密封效果好、抗腐蚀性强、使用寿命长。在较小的厚度下可达到较高的机械强度,最大限度地减少管径载流损失。同时,内衬管具有较高的抗弯弹性模量与抗弯、抗拉强度,能够满足各种工况下的使用需求。

⑤适用范围广

紫外光固化修复法适用于管径DN200-DN1600mm的各种形状排水管道,包括圆形、蛋形、方形、马蹄形等。此外,该技术还可用于修复饮用水管道或食品加工厂内管道,具有广泛的应用前景。

2)不锈钢双胀环修复法技术特点

①材料特性

采用不锈钢压条和特制止水橡胶条作为主要材料。不锈钢压条设计宽度通常为50mm,厚度为5mm,采用304不锈钢材质,具有优良的耐腐蚀性和强度。止水橡胶条采用特殊止水设计,橡胶边缘设有止水槽,能够有效达到止水效果。

②施工便捷

施工速度快,工期短,质量稳定性好。施工不受地面交通、环境温度的影响,实用性强。修复流程包括根据管道内径定制不锈钢压条和橡胶条,进入管道安装,手工固定橡胶条,通过扩张器用不锈钢条压住橡胶条,完成管道局部防渗修复。必要时,还可对管道渗漏处进行注浆处理。

③适用性强

可承受一定程度的接口错位,止水套圈的抗内压效果优于抗外压。适用于大口径管道(DN600或以上),特别是球墨铸铁管、钢筋混凝土管和其他合成材料材质的雨污排水管道。对于管道结构性缺陷如变形、错位、脱节、渗漏等,且接口错位小于等于3cm,管道基础结构基本稳定、管道线形无明显变化、管道壁体坚实不酥化的情况下,修复效果良好。同时,也适用于管道内壁局部沙眼、露石、剥落等病害的修补,以及管道接口处在渗漏预兆期或临界状态时的预防性修理。

(4)应用工业领域

1)紫外光固化修复法

①电子工业:紫外光固化技术被广泛应用于电子元件的封装、电路板涂层固化以及芯片保护等方面。UV固化胶因其快速固化、良好的绝缘性和耐热性,成为电子工业中不可或缺的粘合剂。

②汽车工业:在汽车制造和修补过程中,紫外光固化涂料和粘合剂被用来实现快速、高质量的涂层和粘接。例如,UV固化胶可用于汽车灯具和内饰件的粘接,满足大批量生产的装配需求。

③医疗器械装配:在医疗行业,紫外光固化技术被用于医疗器械的粘接和组装,确保连接高效且无溶剂残留,从而提高了医疗器械的安全性和可靠性。

④印刷行业:在数字印刷、柔版印刷和压印印刷等印刷工艺中,紫外光固化油墨因其快速干燥的特性而得到广泛应用。这大大提升了生产效率和印刷质量。

⑤光学设备制造:紫外光固化技术也用于光学镜头、玻璃和塑料零件的粘接,因其透明度高、固化迅速而广受好评。

⑥装饰和家具行业:UV固化胶可用于玻璃饰品、木材等的表面涂层和粘接,提供高光泽和耐磨性的保护。

此外,紫外光固化技术还在3D打印、快速成型、标牌标示制作、光盘制造等领域发挥着重要作用。其高效、环保和经济的特点,使得紫外光固化修复法成为现代工业生产中的明智选择。

2)不锈钢双胀环修复法

不锈钢双胀环修复法主要应用于工业领域的管道局部修复,特别是在排水管道系统中。该方法采用的主要材料为环状橡胶止水密封带与不锈钢套环,适用于DN800及以上管径的混凝土管、钢管、球墨铸铁管及各种合成材料管材。其应用场景包括但不限于城市污水和雨水排放系统,特别适用于管道因长时间使用而可能出现的腐蚀、裂纹、脱节、沙眼、露石、剥落等局部损坏问题,且管道整体结构尚稳定的情况。

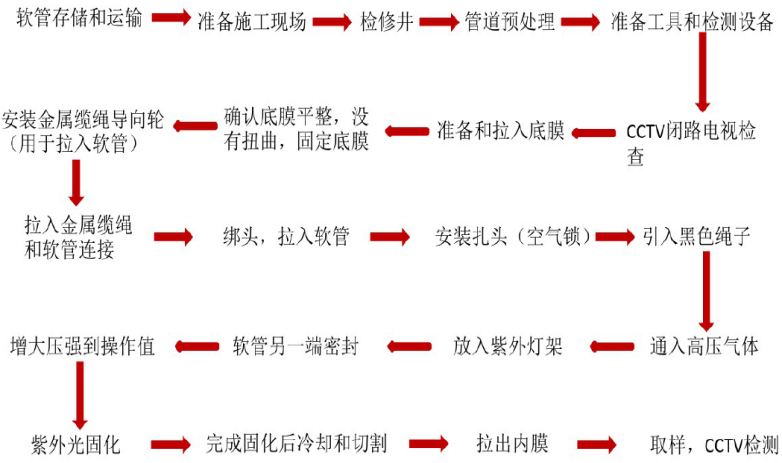

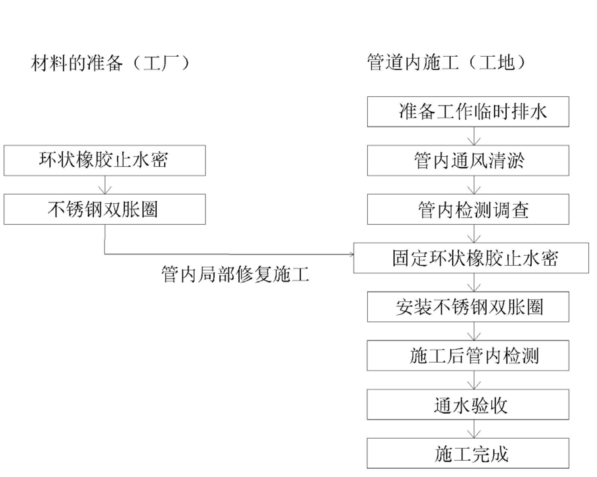

(5)工艺/装备流程图

紫外光固化修复法

不锈钢双胀环修复法

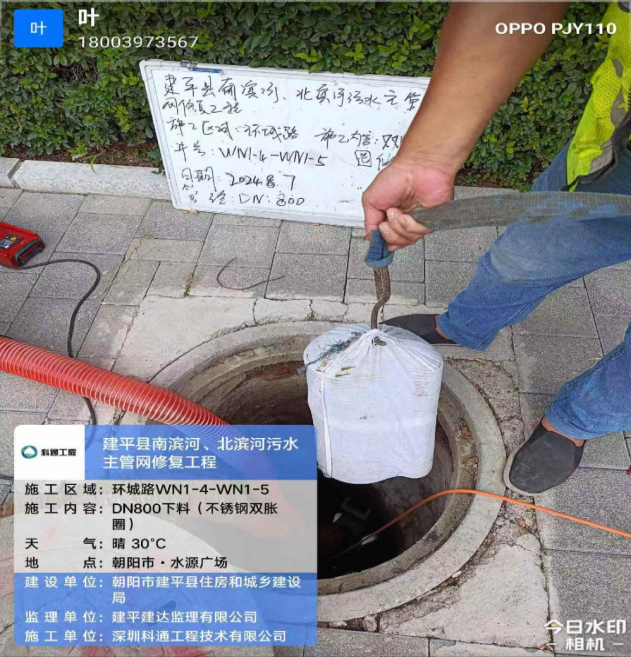

(6)项目部分案列照片

编辑:黄延丽

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 13521061126