时间: 2017-01-16 10:03

来源:

作者: 傅涛

无常本来是佛教用语,意为变换不定,它是一种状态,无所不在。如何在无常之下把握当下?E20环境平台首席合伙人傅涛认为,应该从供需两个方面来看无常。

本文根据傅涛在“E20产业圈层百人闭门年会”中发言内容整理。

环保体制的深刻变革

最近习大大讲到很多次“四梁八柱”这个词,四梁八柱本来是个建筑结构语。习大大并没有具体说说四梁八柱分别是什么,我理解指的是体制结构性调整。习大大执政五年之后,他在搭新房子,这座房子叫生态文明,要重新构造四梁八柱。如果房子的结构都在发生变化,那么我们环保体制的变革将非常深刻。从这个角度理解政策发展,会发现环保所面临的各种环境都在发生变化。

一般意义上,环保行业,其甲方是政府或者是政府监管催生的排污企业。另一方面,环保企业又都仅是地方政府的代工厂,产业的进口、出口、标准、付费都由政府决定。这样的产业在四梁八柱变化的情况下,变革会相当大。业内能够看到,财政政策一变,跟原来结构完全不同;国有企业改革,国资的未来方向都在发生变化;价格政策、监管政策、投资政策、环保政策变化,每一个都是颠覆性的。

环保属于政策敏感行业,在大环境的影响下,未来将进入一个深刻的突破期。在此之前,我们都是单面请求,政府发标,哪儿有需求我们就一哄而上,造成同质化竞争。在早期没有多少“运动员”的时代,产业收益还不错。但现在遍地“运动员”,除了产业里的人,还来了一批更为强壮的“野蛮人”,同质化竞争日益加剧,企业已经很难挣到钱了。

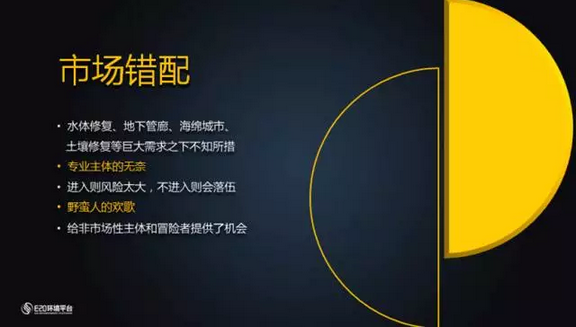

虽然行业20%的市场充斥恶性竞争,但同时还有60%的市场没有人干,比如地下管廊、海绵城市、土壤修复等新兴领域,资本市场看不懂,专业公司也看不懂,对于行业来说风险太大,反而形成了外面跨界狂欢的局面。可以说,环保行业有20%是红海,有60%没有有效供给,还有20%是被扭曲的。

环保行业看上去每年有10%-15%的稳定增长,远高于其他行业,但这是一种虚假繁荣。我们大量地把原应是未来的规模做了起来,把PPP项目把未来收益当期变现,使行业成为了寅吃卯粮的产物,也在一定程度上成为非市场机制的产物。真正市场主体的增长率有这么高吗?同时,市场的大部分需求,企业无法识别。环境行业大大小小大约有超过100个细分市场,大部分企业都聚在了少数几个领域上,而真正的市场是少数人的市场。

近几年,环保部及环保产业都有着巨大变化。去年环保部两次督察,去了15个省市,12472个人被问责。在中国新一轮的经济转型之下,环保及其环保产业都不可能按照原来的模式来走。目前,我们的最主要的法宝就是党政同责。在过去三十年,地方政府权力很大,只要书记市长重视事情马上就能解决。但未来十年市场经济还会这么牛吗?当财政收入开始下降、产业逐渐转型、政府支付能力越来越弱、可持续发展越来越弱,地方政府重视环保也不一定能把环保做好。在党政同责的条款下,地方政府未必能承受这种责任之重。如果我们产业盲目依赖地方政府的能力,实际上是很危险的。

中国环境报曾经做过一个很有意思的分析,分析了二十年以来中国的环保厅长的出路在哪里,只有一位升到了副部级,占1%;有约22位转到别的地市当市长书记;有七十多位都退休或在人大政协隐形退休了。

为什么环保没有真正实现通道级的上升?环保部实际上按照原来的经济对立面的治理模式去做,官员本身很难有出路,体制也很难有出路。我们产业也有同样的困惑和尴尬,把一条河治理好了,收益的是房地产商和房屋投资人,而不是环保人本身。环保事业不像别的商品,做完以后就能感受到客户是否满意,环保做完以后有时间和空间的落差,不显现在当下,也不显现在当地。不是污水达标排放河道就能立刻变清,不是每个烟囱达标了就意味着PM2.5就一定能够改善,这导致环保局和环保产业都很难实现对价。这时就必须得有中介,这个中介也就是政府,作为桥梁把时间和空间转移回来,然后再返购回给环保公司。

产业还有一个大的挑战是“四化”变革带来的。哪“四化”?互联网、国际化、资本化、生态化的发展,我们已经不能按照原来简单的商业模式去进行。商业社会中发生了重大变化,虽然环保行业的变化没有互联网、商业、媒体那样激烈,但并不意味着我们可以在“四化”之下独善其身。以前大部分环保公司赚钱是因为信息不对称,凭着认识重要的人,或者有资源关系,而未来企业必须要考虑如何在信息对称下也能赚钱。

如何在无常中把握当下?

传统环保市场的逻辑是什么?我们刚开始治理点源、控制污染,然后到污控、总量、质量,本质上都是以达标为核心目标的,六十分万岁。市场的底气来源于在达标的前提下谁最便宜的付费经济,成本中心是环保的基本宗旨。随着环境与发展矛盾的显现,国家提出绿色发展的战略,习大大重新强调他2005年就提出的“绿水青山就是金山银山”,对此,我们需要在战略层面上和执行层面上进行思考。

犹太人分析需求时有一个方法论,可归纳为四个层次:第一种需求是显而易见的需求,比如说污水厂招标,大家都去。显而易见的需求一定是恶性竞争的。第二种需求是显而不见的需求,比如你看到河道脏了但目前不治,但可能有五年后的需求规划。第三种需求是隐而易见,如果你是市长你就很在意自己是否升官,如果你不是市长,你就很难体会这种需求。每个人都有隐而不见、不能说出来的需求,需要去体会到别人隐而不见的需求。第四种需求,隐而不易见的需要。想挖掘这种需求,不仅需要移情、换位,而且要从逻辑、规划中推导未来是什么。

环保行业的创新,我认为50%以上的工作是对新需求的发现。通过上述方法论,还可以进一步去看待地方政府的需求,他们一定要建个污水处理厂、垃圾处理厂吗?他们一定要省钱吗?其实是,他们最初的出发点是地方政府经济增长乏力、转型困难、老路不可持续,因此有了种种需求。另外,还能看到地方政府还存在财政收入下降,尤其是可支配财政收入下降等现实问题,能发现地方政府行政权力被放进笼子里以后的空间减小,等等。这种需求不会是招标文件式的需求,而是需要我们深入分析。

其实以前我们的供给都是“母爱式”的,比政府想得更周到,甚至想得更多。现在则应向“父爱式”转变。真正的商业化公司要以更专业、更权威的姿态,告诉对方未来在哪里,从而给予更好的指导。要做到这一点,需要改变我们服务的心态,在人格上平等。环保必须要创造价值,必须以经济为驱动,能够为经济利益,为政府的非环保系统作出贡献,这才是未来真正的环保公司,新型的环保产业。

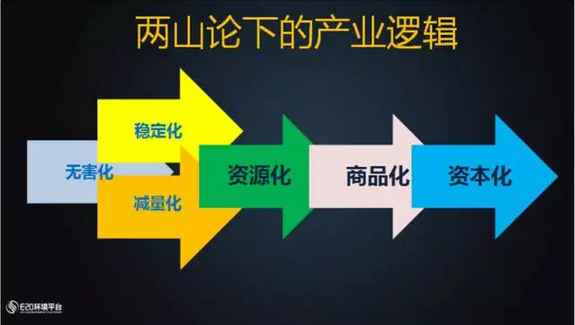

“两山论”背后的产业逻辑是什么?金山银山如果不开发出来也是不值钱的,如果石油没有被开发出来也没有价值。只有实现商品化的资源才能实现对价,才能实现资本化,而并非所有的资源都能实现商品化。

产业结构发生变化后,没有孤立的环保产业,没有孤立的工业,大家是一体的。绿水青山就是金山银山,是划等号的。要从三个方面看当下:从战略上讲,要坚定两山论;从策略上,要认真分析客户需求,发现对方客户显而不见的、隐而易见的需求,不能在显而易见的需求上挣扎、压价;从执行上,我们需要携手通行,如果说经济是督脉,那么环境是任脉,是个小周天的循环,本身是一体的。在过去,经济发展只讲经济,环保产业只讲环保,但只讲环保,不给出经济的出路,也不可能实现循环。

我相信,按照两山、两脉的逻辑,未来十年最伟大的公司属于环保境公司。三十年前,最伟大的公司是电器公司,二十年前最伟大的公司是房地产公司,近十年最伟大的公司是互联网公司,未来一定属于环保公司。但只做成本分析的公司永远不可能伟大,不会成为政府的成本中心。没有伟大的保姆,一定是伟大的母亲、伟大的父亲。

向智者问道,与强者同行

E20在认识到产业变革的压力后,感受到了一种责任。我们也经历过3个阶段,一开始看山就是山。我们做政治研究,做行业品牌,在平台上获得过收益,做得很累很苦,虽然做了十七个年头,也不是一个伟大的公司。后来我们发现,看山不是山,必须要到别的地方去赚钱,所以我们去新三板挂牌,去研究商道,有成绩,但是企业分割。现在,我突然发现看山还是山,因为真正的政策研究、战略型研究,真正的圈层平台、产业媒体,会对我们整个行业的市场开拓起到至关重要的作用。

目前,行业需求方向都是系统性、环境质量环境效果型的,而我们的产业供给呈碎片化、点状化,是自嗨的。需求和供给断裂。E20在2017年的目标就是想做连接体,想解读政府的综合性需求、经济转型发展性需求和环境需求,想把环境企业的供给有效补足,让政府能够接得上。政府需求不光能带动产业需求,还会帮助企业在红海中获得市场。为此我们在战略方面做了大量讨论,确立了大市场战略。我们的敲门砖是“一城一策”的顶层设计,针对每个地方政府的不同需求进行把握。如果你有资源、有专业技术、有资本、有梦想、有智慧,可以和E20一起前行。E20本身不是一个真正的具体环境公司,但和行业、和企业家、和政府、和机构在一起,就能够发挥更多的价值。

记得十六年以前,文一波说要建100个污水厂。当时就有一篇文章出来,说桑德是骗子,现在的桑德实现了他的梦想;五六年以前,赵笠钧刚刚启动几千万的时候,说要在十年之内市值过百亿千亿,很多人将这句话当做说笑,这几年博天一飞冲天,上周过会了;碧水源刚上市的时候,很多人看不起,如今成为市值最高的环保股;多年前的垃圾领域,很多公司认为垃圾焚烧没法执行,中国的垃圾根本不可能走到焚烧,而如今,很多垃圾焚烧公司正快速发展。很多给环境产业唱空的预言家都失败了,而环保领域的梦想家大部分都实现了梦想。在这里,我们要向环境企业的梦想家们致敬。

E20也在加入产业梦想家的团队,我们要继续大胆地实践下去,一起共同发展。希望E20圈层能够成为有梦想企业家的联合组织,大家一起获得更好的发展,也欢迎“野蛮人”成长为专业的公司,大家一起共同发展。

编辑: 赵凡

北京易二零环境股份有限公司董事长 ,E20环境平台首席合伙人 ,E20研究院院长,清华海峡研究院生态中国创新中心主任,北京大学环境科学与工程学院产学研中心主任,北京大学环境学院E20联合研究院院长,北京大学环境校友联合会执行会长,北京大学、哈尔滨工业大学兼职教授,中广核环保产业有限公司董事。

曾经负责建设部、国家发展改革委员会、世界银行、亚洲开发银行等机构的多项水业改革的政策研究。著有《两山经济》 、《城市水业改革的十二个问题》、《城市水业改革案例与实践》、《市场化进程中的城市水业》等专著。