近日,珠海供排水管网有限公司常务副总经理童立在“2025上海水业热点论坛”上,分享了珠海市厂站网河湖一体化及供排一体化的实践。童立表示,没有一种固定模式是最好的,每一种模式都有利有弊,需要综合地区情况和需求因地制宜,且无法复制粘贴。当前依赖工程项目解决供排水问题已面临瓶颈,性价比持续走低,问题解决过程常伴随新问题产生,比如返黑返臭的问题、效益的问题等,而且原有管网单位实际上已经满足不了目前一个复杂系统的要求。

童立

珠海排水体制变化历程

童立首先介绍了珠海市供排水设施运维的基本情况,供水方面:目前珠海市供水设施是厂、网、小区全覆盖,含主要水库;地域是城乡全覆盖,抄表到户。排水方面:分为两个部分,一是收集系统,全市市政排水设施(不含水利设施)一体化管养,其中排水管网约5000余公里,泵站约200余座(含污水泵站、村庄一体化污水泵站、雨水泵站、车通人通等);二是污水处理系统,全市污水厂数量21座,总规模113.3万吨/日;珠海水控集团全资和合资的污水厂数量14座,总规模98.8万立方米。

在排水体制的演进历程中,政策、理念、地表水环境变化、社会经济和人口等多重因素共同推动了排水体制的演进历程。从最早的雨污合流,到建立分流制,再到清污分流,最终目标是实现雨污分流。然而童立认为,即便是在一个污水厂覆盖的范围内,真正做到雨污分流也是难以实现的,当前珠海市排水体制呈现多元体制、各类问题并存的情况,情况较好的区域为截流式制为主(源头难分, 导致只能管住排口)。

自2017年8月“天鸽”台风致使水浸情况严重出现问题暴雷后,珠海水控集团便提出珠海市排水体制改革方案,推进全市厂站网一体化管养改革。2018年9月,珠海市政府正式印发《珠海市排水管理体制机制改革工作方案》,珠海水控集团统一接收全市排水设施管养工作。

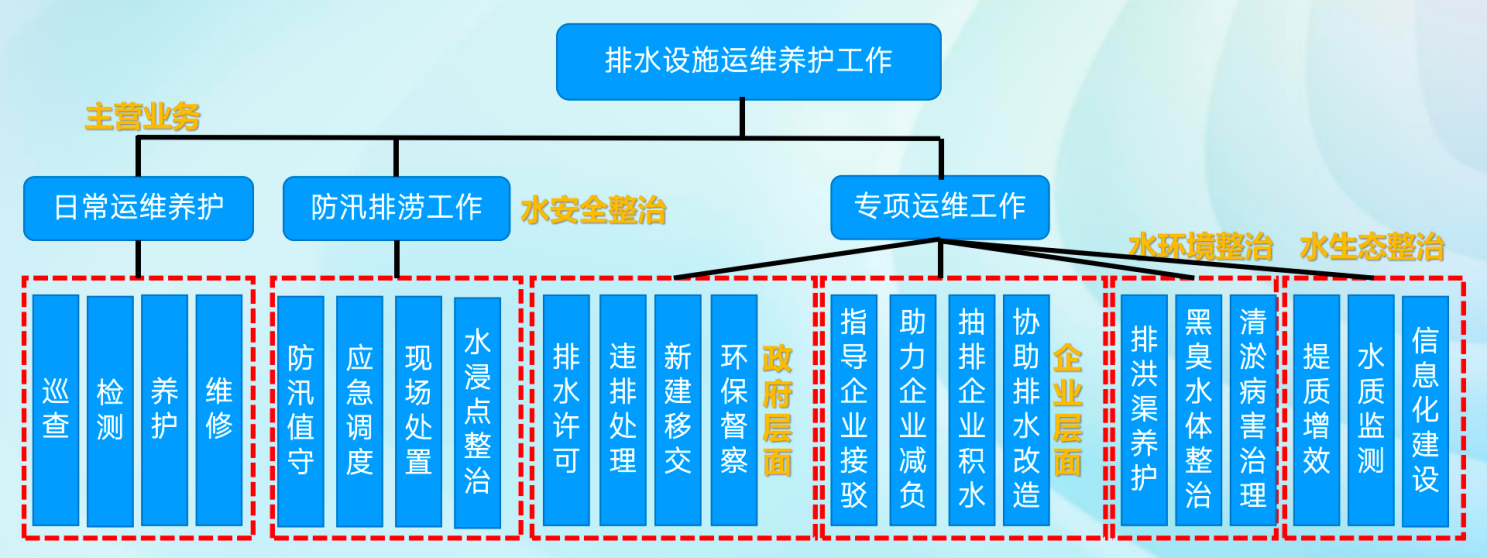

排水设施运维养护工作是保障城市排水系统安全、高效运行的重要环节,具有“技术密集、动态复杂、安全敏感、民生关联”的特点,需结合智慧化手段、精细化管理和多方协同,全年24小时在线保障城市水安全、水环境、水生态可持续发展。其主要工作内容包含排水管网养护和排水泵站设施养护两个板块,可分为日常运维养护、防汛排涝工作、专项运维工作三大类型。

供排一体化实践

童立结合其多年深耕一线的实践经验,从几个方面分享了供排一体化在实际应用中所取得的显著成效。

一是供污水量匹配,根据供水数据,科学、精准分析产污水量,为污水厂确定建设规模(现状)提供依据,同时也为明确污水厂是否需要扩建提供数据支撑,合理确定污水厂规模和建设时序。

二是污水来源分析,为污水厂分析进厂浓度偏低提供依据,明确片区用水性质。例如某污水厂,它的工业用水用量达到了72%,剩下才是生活用水,然后还在追求BOD5的进厂浓度要达到100mg/L。如果没有供水数据,就无从判断合理的BOD5该是多少。

三是外水量分析,为污水管网外水入侵量定性分析,提供依据,以及为污水厂、泵站、关键主干管服务范围提供水质、水量分析。依托供排一体,实际上可以获取泵站服务范围内每一个排水户的用水数据,进而从水量到水质,对它做一个定性定量的分析。

四是为管控大用水户提供依据,童立列举了两个案例,一个是通过用水量核定可口可乐公司日均碳源排放,可实行免予预处理的优惠政策,企业降本增效的同时,提高进厂浓度;另一个是确认含铜企业的用水量以帮助富山工业园快速排查污水铜元素的来源。

“厂-网-河渠” 一体化管养要求及实践

珠海市对排水设施管养的要求

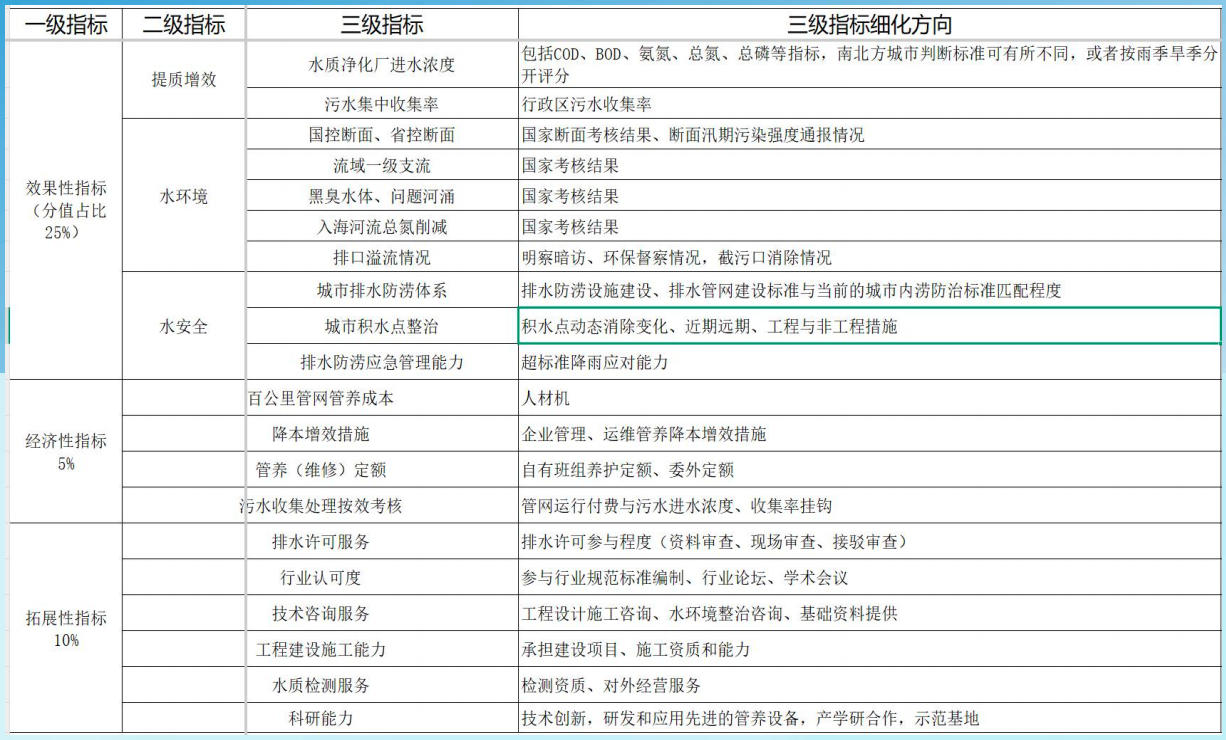

随着政府考0核要求、城市发展需求、公众诉求的提高,“厂-网-河渠”一体化管养能力正经历全方位提升。这种提升在水环境治理维度呈现出清晰的阶段性特征——从早期聚焦国、省、市控水体断面水质达标(涵盖地表水体功能区划),逐步延伸至一级支流治理、黑臭水体消除,进而转向追求水质稳定性、汛期强度适应性、地表水优良率提升及入海总氮削减等深层目标。当前阶段更强调补短板强弱项、提质增效的“双转变双提升”策略,最终追求污水厂进水量、水质浓度(变幅)、特征因子、总削减量等精细化指标。而在水安全保障层面,重点聚焦城市内涝防治、水侵风险防控及城乡山洪防御三大核心场景。

童立强调,推行厂网一体化排水管养模式,本质上是应对城市水环境治理需求升级的必然选择。相较于传统分散式管理,厂网一体化的管养单位需承担更系统、更复杂的职能——其工作范畴已从单一的设施维护拓展至全链条协同管理,需同时满足政府在水环境质量、水安全保障等多维度的考核要求。

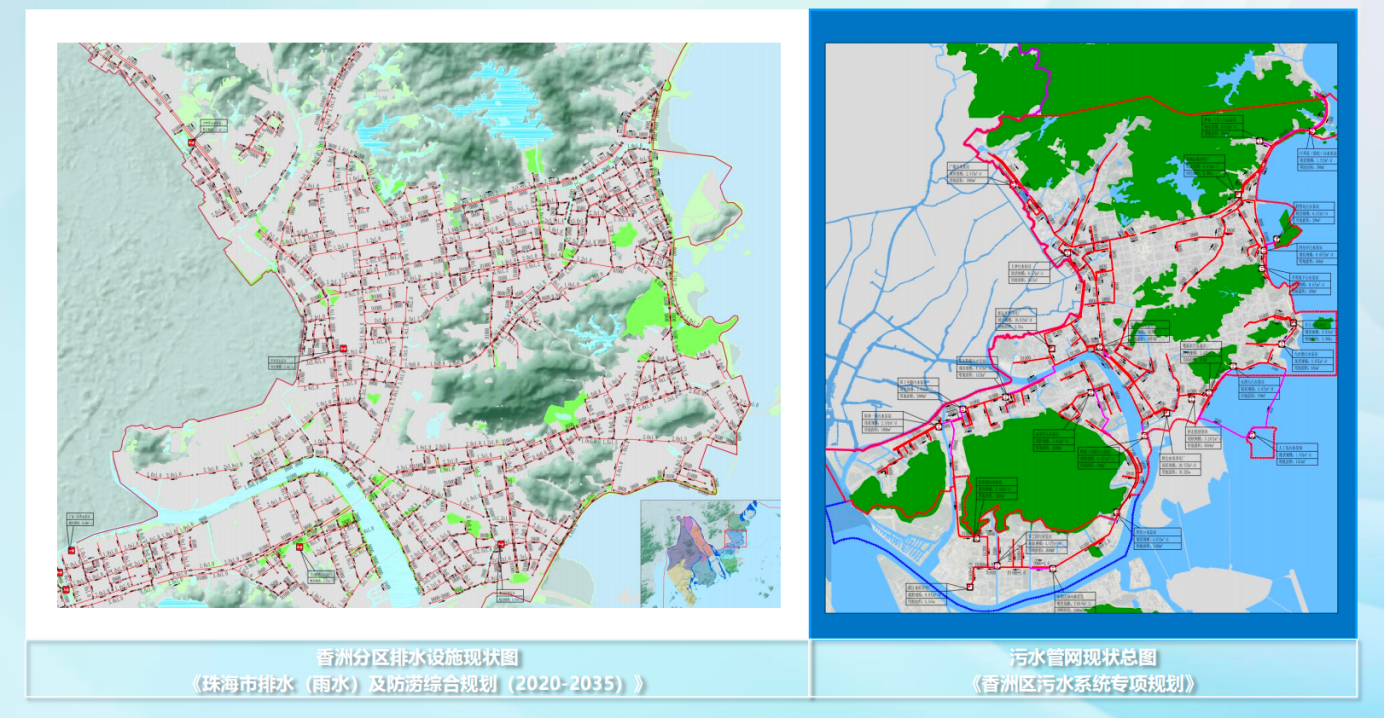

专项规划体系

作为管养单位,珠海水务集团在规划引领层面构建了多维度、系统化的专项规划体系。宏观层面涵盖多专项规划——污水系统专项规划、排水及防涝专项规划,形成城市水环境治理的基础框架;中观层面则聚焦管网系统图,系统呈现设施布局的整体态势,为精准施策提供空间依据;微观层面则依托前山河流域全要素图实现"厂站网一体化"精细管控,全面整合主干系统、外江外海、内河河道、排口及截污口分布等全要素信息,为精准调度提供数据支撑。

编辑:陈伟浩

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 010-88480317