颗粒化污泥(Granular Sludge)是污水生物处理过程中,微生物通过自絮凝作用形成的具有紧密结构的生物聚集体,由生物膜包裹大量微生物(如细菌、真菌、原生动物等)及胞外聚合物(EPS)组成。其外观呈规则的球形或椭圆形,粒径通常在0.2~3 mm,具有良好的沉淀性能和机械强度,与传统絮状活性污泥相比,是更高效的生物处理载体。

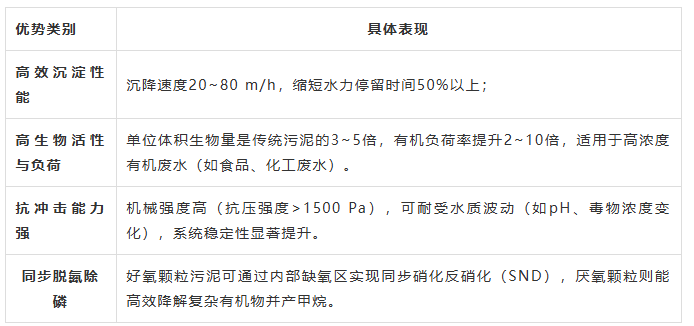

应用优势

相比传统絮状污泥,颗粒化污泥在污水处理中具有显著优势:

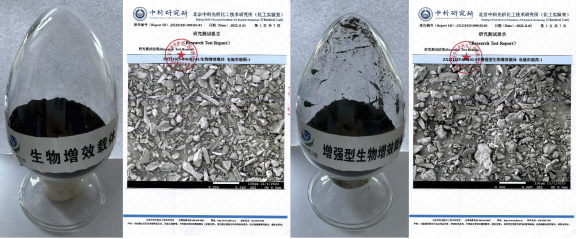

小粒径双泥膜颗粒技术:HJDL工艺的创新突破

小粒径双泥膜颗粒技术,是浙江永续环境工程有限公司在深刻洞察传统污水处理技术瓶颈(如活性污泥法占地面积大、污泥产量高、抗冲击能力弱,以及常规颗粒化污泥技术在传质效率与原位改造适应性上的局限)的基础上,自主研发的HJDL二级处理原位生物增效强化工艺体系的核心技术成果与关键组成部分。

该技术并非对单一技术的简单改良,而是充分吸纳并升华了颗粒化污泥技术的高效生物载体特性与活性污泥法的灵活适应性,通过创新的“载体基核-复合菌群-三级孵化”协同造粒机制,在继承颗粒污泥高效沉淀、高生物活性等优势的同时,进一步突破了传统工艺在传质效率、菌群调控精准性及原位提标改造便捷性等方面的技术壁垒,从而构建了一套更为高效、低耗且普适性强的污水处理与水质提升解决方案。

传统技术瓶颈突破点

1.针对活性污泥法的改进

解决占地面积大(通过高生物量密度)的问题

降低污泥产量(通过强化内源代谢)

提升系统抗冲击能力(通过高机械强度结构)

2.针对常规颗粒化技术的优化

改善传质效率(通过小粒径设计增强物质交换)

提升原位改造适应性(通过原位提标改造无需土建改动)

技术优势

高效低耗:可在30天内使现有污水厂出水水质提升至一级A标准,60天达地表水Ⅳ类标准;处理量可提高30%-60%,同时减少碳源投加量70%-90%、除磷剂50%-70%,降低运行成本。

污泥减量:生化段污泥减量20%-40%,减少污泥处理能耗与碳排放。

广谱适应:抗冲击负荷能力较传统工艺提升150%-300%。

原位升级:无需停产停水或改动土建,即可实现提标或提量改造,适用于现有污水厂的升级改造,改造周期缩短60%以上。

工程化应用场景与实践成效

(一)适用领域

市政污水处理领域:城镇污水处理厂提标改造及处理能力扩容

工业废水处理领域:工业园区综合废水、高浓度有机废水处理

特殊需求场景:对处理效率、运行成本及排放标准有严格要求的重点项目

(二)规模化应用成果

该技术已在全国多省份完成工程化应用,累计形成日处理规模182万吨的污水处理能力,通过"提标(水质升级)-提量(负荷提升)-降本(能耗优化)"的协同作用,构建了高效、节能、可持续的污水治理技术范式。其技术创新性在于突破了传统生物处理技术的效率瓶颈,为污水处理行业的低碳转型提供了可复制的工程化解决方案。

编辑:赵凡

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 13521061126