时间: 2025-04-24 10:28

来源: 中国水网

作者: 王凯军

3月27日,2025(第二十三届)水业战略论坛在北京召开。在论坛上,清华大学环境学院教授、国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任王凯军以《水务企业的二次增长曲线的思考》为主题,进行了分享。

王凯军

01环保企业如何构建第二增长曲线?

王凯军表示,企业二次发展是以科技投入为基础的,任何企业都希望自己的技术可以不断迭代,在行业中保持持续的生长态势。但从实际情况来看,单一公司很难在同一领域保持持续增长。以计算机行业为例,可以总结出两个规律:第一,从大型计算机、中型计算机、台式电脑再到手持设备,不同阶段的产品是不同的公司来主导;第二,企业的业务增长,需要多线程投入,才能孵化其中一个领域成为发展的引领者。

因此成就二次增长曲线很难,尤其是对大公司而言非常难。随着规模的增长,大公司会陷入双重窘境:一个是利润最大化的窘境,一些大公司兼并以后,在利润驱动下,聚焦主业,关注旗舰产品,却不愿进入低利润的新兴市场,错过未来;另一个窘境是科学管理窘境,大公司着眼数据、预测与计划,强调流程、制度与控制,重视科层、分工与组织,但忘了在这个时代,预测未必准确,速度胜于一切。

近来非常火的小米公司的二次增长曲线非常完美,从最开始起家的金山软件取得6个多亿的市值,后来进入移动互联网,同时部署物联网,从400多亿市值增长到7000亿港币市值。最近更是通过现代制造业,实现万亿市值,成为中国首富。即使如此,也可以看出,小米的二次增长曲线都爆发于不同的领域。

3月,工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局联合印发《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》,着力推动环保装备制造业持续健康稳定发展,打造具有国际竞争优势的万亿级产业。但王凯军判断,受制于包括生产分割、成本构成等在内的各种因素,环保装备制造业在存量时代的规模肯定无法达到万亿级别。

不过王凯军认为,虽然环保产品的市场份额较小,但可以向外延伸市场。环保服务、资源循环利用、环境友好产品的市场份额更大,企业发展空间也更大。所以企业要改变视野方向,不要总是往内看。

在这一方面,最著名的案例就属张瑞敏,他领导的海尔集团成为被正式写入哈佛案例的第一个中国企业,张瑞敏也成为登上哈佛讲台的第一位中国企业家。在他的著作,《永恒的活火》中就阐明了产品与产业的关系,行业与生态的关系。

根据张瑞敏的最新研究结论:“产品终将会被场景所取代,行业会被生态覆盖”。环保企业也需要考虑产品与场景之间的关系。为何环保企业的污泥热解技术推广不开?因为仅仅靠热解技术是不行的,还要考虑热解产物如何转变为活性炭应用这一场景。但这样一来,因为有多种活性炭的水处理应用场景,所以推动水处理行业应用就需要众多生态企业共同推动活性炭产品。只有将应用场景考虑清楚,建立起生态链,热解技术才能大行其道。

02创新是小企业的机会

王凯军表示,小企业能抓住的机会其实是创新。大公司总是在连续性技术保持领先地位,而在颠覆性创新领域,大企业总是败给小企业。iPhone、小米、特斯拉的例子都是如此,虽一开始不被看好,但最后都获得了令人意外的成功,颠覆了大公司的认知。

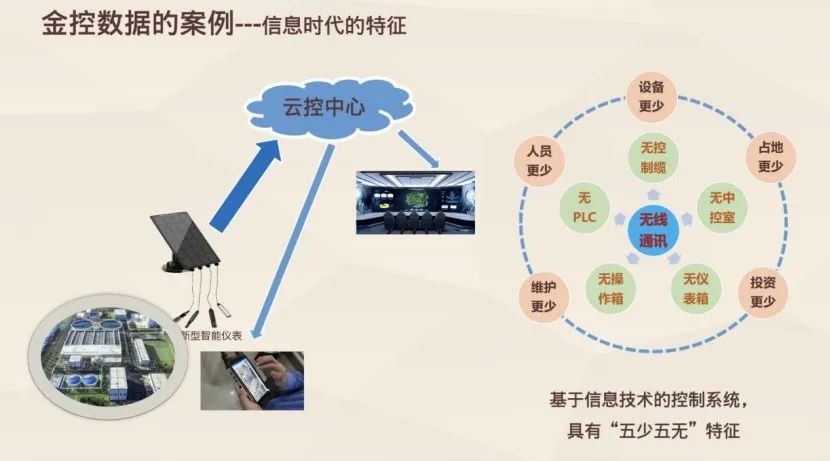

王凯军介绍了与小企业一起创新的实例,工业时代的自控系统分为感知层、控制层、通讯网络与中控室共四层框架。他们的实践起于对于系统的认知,当前社会正在从工业时代过渡到信息时代,工业时代的特点是人与机器的关系,机器是人的延伸。而到了信息时代,这一思路应当改变了。

王凯军介绍,金控数据近年来也在研发水务行业的自控系统,金控数据从感知层的仪表开始颠覆。他们的思路是从污水厂的底层感知层开始开始创新,比如:所有的仪表数据从传感器通过无线传输,最终上传云端。这样一来,污水厂发展成为基于信息技术的控制系统,这样的系统具有“五少五无”特征:“五无”是无操作箱、无仪表箱、无电缆、无PRC、无中控室,“五无”就导致了“五少”,即投资更少、维护更少、人员更少、设备更少、占地更少。这是对传统的控制系统的颠覆。

这一思路就像马斯克的猛禽发动机,它的传输节点从从30多个环节缩减到了3个环节,可靠性提高,成本下降80%。这些案例带来的启示就是小公司的创新一定是理念引领实践,思路重于理论。

03跨界发展——中等企业二次增长的机会

王凯军表示,中等企业打造第二增长曲线的机会就是跨界发展。这里的中等企业是指大到市值低于50亿的上市公司,小到产值几千万到一个亿的公司。其中哪怕是几千万产值的公司也有几百万的利润,这些钱可以用于创新或投资。

他认为,中小公司不要正面挑战大公司,要寻找大公司的失效边界,与其比大公司做的更好,不如走与大公司不同的道路。要寻找不同,可以做环境产业某一领域的“隐形冠军”。

美国经济学家赫伯特·西蒙定义隐形冠军有三条标准:其一,它必须拥有其产品的国际市场份额的第一或者第二的位置;其二,它必须是鲜为人知的中小公司;其三,一家隐形冠军公司是社会知名度低的公司。

王凯军表示,如果根据以上三条标准,一家企业想成为环境产业的隐形冠军的话,就要选择进入一个与环境强相关的细分领域,例如热解活性炭与餐厨垃圾油脂领域。他解释,这些领域具备帮助企业成为隐形冠军的条件,王凯军总结为三点:没有先进技术、没有先进模式、没有环保竞争。这样的细分领域有好的愿景,企业容易进入行业前三,且行业规模较大,有从容的发展空间。

但业界的人往往执着于过去,不愿意放弃原有的技术,这就是所谓王阳明说的“心贼”。始终具有创新精神与创业精神的企业才能保持持续向上的生命力,例如3M公司。3M公司初创于1902年,公司的全称是Minnesota Mining and Manufacturing Company(即明尼苏达矿业及机器制造公司),最早是做砂纸起家的。100多年,3M公司共开发了近7万种产品,平均每天研发1.7个新产品。评为全球最具创新力公司名单中,是少有的创新能力能跟新兴科技企业媲美的传统制造业公司。

除了前两年讲过的热解活性炭与餐厨垃圾油脂领域,王凯军今年带来了一个新的可帮助环保企业成为隐形冠军的环保强相关细分领域---含氟废水领域。也是萤石矿业,萤石成分为氟化钙(CaF2),又称为“第二稀土”,属于战略性矿产资源。欧美等国家将其列入关键矿产资源清单。

世界储量约2.6亿吨,中国占据其中8000万吨。《中国萤石矿山行业调查报告》显示全国相关萤石矿山企业约700家,全国大型萤石矿山23家占3.1%,中型矿山49家占6.5%,年开采量5万吨以内的小型矿山占90.4%。全行业仅有金石资源一家上市公司,总市值153亿,营收15亿左右。全球产量868万吨,按3000元/吨估算,市场规模约260亿元;国内萤石产量570万吨,市场规模约为171亿元。

王凯军表示,萤石行业符合隐形冠军三条标准:1、没有环保企业:以萤石为主业的上市公司仅金石资源一家。总市值153亿,市盈率43;2、没有先进的技术:萤石精炼工艺为研磨-筛分-磁分离-浓缩-干燥,生产工艺简单;3、没有先进的商业模式,但市场规模在百亿元级别。

在含氟废水处理方面,目前还采用的是传统沉淀法,沉淀后形成含氟废泥。最近几年,一些公司开始用结晶技术来回收污泥里的氟,但都是小规模的。西安交大、同济大学等高校也对结晶氟回收技术进行了研究,其中同济大学副教授宫徽与中持水务联合完成10m3/d中试,氟离子为1000 ~2000mg/L,降至15mg/L.以下。氟回收率>90%,产物CaF2纯度高于95%。

由此可见,含氟废泥提纯的商业价值较为可观,若能加以利用,100万吨/天含氟废水产生30-60万吨95%萤石产品,相当于金石资源萤石精矿年产量在40-50万吨。因此,环保企业若能一边解决传统的含氟污泥,一边采用回收氟的话,这个行业对环保企业而言是一个非常理想的细分行业。

王凯军表示,每个成功的企业都有惯性,很难改变。“破山中贼易,破心中贼难”,如今,社会经济大环境与环保行业都到了转折点,环保企业需要有所改变。

04大企业的机会:内部市场主体化

王凯军提到,在存量时代,大企业的盈利机会是内部市场主体化。大企业可以从三个方面入手:第一是降本运营,第二是原位扩能,第三是增项,即增加污水厂的运营范围。

水务上市公司以往融资手段扩张,比如一个水务公司年投资5亿元额营收10亿元,利润3000万。王凯军简单利用根据DeepSeek进行新商业模式的评估,利用降增扩等措施后,改变为投资两个亿用于内部“降”、“扩”等技术措施,一半利用自有资金,净利润将从0.3亿元增加到0.65亿元,净利润率从3%提升到6.5%。总体来看,这些方式在降低公司负债的同时,显著提升了净利润和股东权益回报率,财务报表机构的健康状况进一步改善。

马斯克认为,如果一个产品的“白痴指数”很高,就可以通过更有效率的制造技术,大幅降低产品成本。污水处理行业是马斯克讲的存在高“白痴指数”的行业,“任何存在“高白痴指数”的产品或行业,都存在被颠覆的概率和高收益的商业机会“。

有数据显示,近十年来的污水厂COD数据显示,污水浓度在持续走低,大部分地区是设计负荷的50%~60%,设计冗余按保证率设计,保险悉数接近2.0,有非常大的冗余。

在此情况下,在过去两年王凯军反复介绍过马斯克成功的一个秘诀是现有技术和材料的极限利用,比如:SPACE火箭和特斯拉的电动汽车。污水处理要实现原位扩能,让污水厂倍增运营,在没有颠覆性技术出现的情况下,就要采用技术和材料的极限利用的重要手段。这一思路下,膜技术是一个很好的领域。

王凯军通过对近十年来国内外膜市场的分析,过去十余年间国内外三大重要膜公司反复重组,导致所有巨型企业收购膜公司后均未有大量投入到基础的研发,普遍面临创新方面的停滞状态。在此过程中,会存在前面提到的大公司的双重窘境。存在关注短期回报挤压研发预算,仅愿意投入局部改善致人才流失,创新型研发预算难获批的情况。国内的情况也是类似,所以,国内膜通量一般停留在15-20LMH之间,国际停留在25-30LMH之间,在实际应用中往往会被国内要求拉低水平。

在此背景下,Supratec(世浦泰)在动荡时局中抓住机会,在高性能超滤MBR膜研发领域持续投资,在全球产业布局中集聚人才,整合原ZENON和KOCH核心研发团队及原GE匈牙利的核心研发人才,利用跨国优势,在材料和技术上脱颖而出,第一次在水处理膜材料领域实现全球NO.1技术水准,以32~35LMH平均通量的性能大幅领先于欧美。

世浦泰膜产品的发展已经到了优质优价的阶段。这样一来,就为膜技术的极限应用与原位倍增创造了机会。

王凯军介绍了一个世浦泰的案例,现在可以通过原位扩能实现了污水厂的倍增运营,通过膜技术的极限应用,MBR膜通量从10-15L/m³·h提高到30L/m³·h,实现污水厂倍增运营;通过改造传统工艺,将二沉池改造成膜池及设备间。改造后,该厂处理规模从4万吨/天扩容至8万吨/天,出水标准从一级A提标至准地表四类水标准。

王凯军提醒道,行业从业者可留意膜的“极限通量”概念,当前国际上膜的极限通量达到了60 L/m³·h,这种程度为溢流污染的解决提供了非常大的可能性。但这种路线还未被广泛接受,需要尝试和验证。

在前两年E20会议上王凯军介绍了曝气池、二沉池的原位扩能技术。深度处理也是实现污水厂原位扩能、倍增运营的重要环节之一,现在成为整个系统原位扩能的瓶颈。针对此,今年他介绍行业内一家名为绿恒科技的环保企业通过其速净(RAP)装置可实现深度处理产品化倍增运行的案例。据悉,绿恒科技的速净(RAP)装置可将沉淀负荷提高到超过20m/h,产水能力可提高50-100%,可应付雨季大流量工况。王凯军还表示,如果将其混凝部分去掉,将加速混凝段、高密混凝段、污泥捕捉段以及污泥回收段结合起来,就可以优化现有的深度处理。因此,从全流程来看,存在原位扩能或倍增的可能性,对于提供技术和设备的企业而言都是一个机会。

E20环境平台执行合伙人、研究院执行院长,湖南大学兼职教授、华北水利水电大学客座教授薛涛在王凯军发言结束后提到,他与王凯军老师有许多共同爱好,如“羊蝎子”理论,他曾在第十七届固废战略论坛上也谈到过这个理论,再如都对德鲁克、马斯克、王阳明与张瑞敏等人的理论与观点感兴趣。张瑞敏去年也在北大的一次采访中谈了他对《道德经》的理解,张瑞敏提出的“人单合一”商业模式也是从老子的理论中得到的启发,老子提到“大即是小,小即是少。”

薛涛表示,其实大型公司、中型公司面对行业转折期都有一定的困难。大公司是面对活得好不好,如何活得更好的问题,小公司则往往直面生死存亡问题,抓住波段找到方向的小公司能活下来,而很多小企业在未来则可能会死亡,这是客观现状。但无论是大公司还是小公司都努力在行业发展的转折时刻抓住机会。

编辑: 李丹